返回首页

返回首页

集市之地必是繁华之所。“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”,成都,就是一座不折不扣的商业之都。商贸兴盛,城市繁荣,很多街道都留下了成都集市贸易发展的轨迹。

簇桥,因蚕桑而兴的南方丝绸之路重镇、邓小平曾专程视察的沼气之乡,见证着锦城商业的繁茂。

01南方丝绸之路的首座重镇

簇桥历史悠久,是古代成都西通康藏、南接滇缅的重镇,也是南方丝绸之路的第一驿站,始建于三国时期,距今已有两千多年。

簇桥旧貌 图片来源:武侯区地志办

某种意义上,成都人对簇桥的第一印象是关于读音的争论——“簇桥”的“簇”到底读“cu”还是“zu”还是“cuo”?地道的老成都人会读作“cuo”桥。古四川人念蔟(cu)丝为蔟(cuo)丝,这一读音因此代代相传保留到今天。

历史上,簇桥的栽桑养蚕丝绸织造业十分发达,故其名称的由来与蚕桑丝绸有关。簇桥曾出土过一件战国时所造、名为“水陆攻战铜壶”的文物,铜壶上有精美的采桑图,可见战国时期簇桥地区栽桑养蚕的兴盛场景。

秦汉后,随着南方、西北、海上丝绸之路的拓展畅通,为满足国内外市场不断增长的丝绸贸易需求,成都锦官城蜀锦生产不断向郊外扩展转移,处于南方丝绸之路要道的簇桥等场镇,便从栽桑养蚕之乡发展成集丝织锦之镇。

西南丝绸之路简图 图片来源:武侯发布

东汉时期,簇桥地区已成为本地及成都周边蚕丝集散地,有“小成都”之称。

至唐宋,簇桥地区已形成了桑蚕及丝绸的专营交易大市,来自温江、简州、丹棱等州县的蚕丝,由专门贩运蚕丝的商贩在各地收购,然后集中转销于簇桥大市。

蜀锦 图片来源:图虫创意

簇桥丝绸交易地的“重磅”地位,一直延续到清朝和民国。乾隆时期,政府曾在簇桥设劝业道。鼎盛时期,在簇桥从事丝绸生产、加工的经营商户多达300家,从业工匠有5000至6000人。

民国二年,簇桥设镇,其规模、面貌和民众生活水平都远在周边其他场镇之上。

02打造“沼气之乡” 邓小平专程视察

20世纪40年代,因受国际市场蚕丝价格下降的影响,成都养蚕丝绸业趋于凋敝。凭借丝绸贸易盛极一时的簇桥,不得不探索自己新的发展方向。

1973年,簇桥开始试办沼气并推广。1979年,联合国环境规划署和中华人民共和国国务院环境保护办公室在簇桥举办沼气讲习班,22个国家的专家、教授和学员在这里教学和学习。讲习期间,还共同完成3座沼气池的建造,并取名“友谊”沼气池。

1979年新西兰农业代表团参观簇桥沼气建设 图片来源:《成都市武侯区志》

此后,国内外有上百个代表团先后到簇桥参观沼气利用情况。“沼气之乡”的名气就此打响!

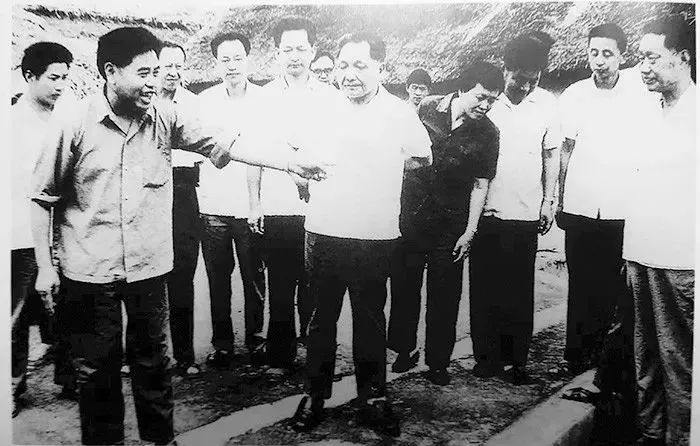

1980年,时任中共中央副主席、国务院副总理、中央军委副主席邓小平到四川视察工作,专程来到簇桥参观“友谊”沼气池。视察期间,邓小平高兴地说:“火也变了,锅也变了,干净了,卫生了,沼气把过去的土锅土灶都改掉了。”

邓小平到簇桥公社五大队视察 图片来源:武侯发布

上世纪90年代中后期,簇桥区域内开始铺设天然气管道,友谊沼气池也退出了历史舞台。

03首家文旅茶城落户 商业迎来新发展

1990年年底,簇桥划归武侯区管辖。2004年,簇桥撤销乡建置,实行簇桥街道办事处管理体制。至2015年,位于武侯区西南部的簇桥街道辖区面积达6.83平方千米,东邻华兴街道,北接簇锦街道,西、南与金花桥街道接壤。

簇桥旧景 图片来源:《簇桥志》

上世纪90年代,八一家具城(现八益家具城)的出现为簇桥商业带来了新生。无数的建材、汽修厂,浩浩荡荡的专业市场大军都跟随而来,聚集于此。

之后,簇桥又逐步进驻了太平园家私广场、西南食品城等省内闻名的专业大市场。买家具到八益、太平园,买吃的到西南食品城(新)成为了无数成都人的首选。

进入21世纪,随着簇桥人口的增加,簇桥经济的发展,大悦城、龙湖·金楠天街等综合体在簇桥周边崛起。

2018年10月,来自五湖四海的百家品牌茶商,将绿茶、红茶、白茶、黑茶等全部带到簇桥,红星穿巷子禅茶艺术小镇应运而生。作为成都首家文旅茶城,小镇集禅茶、家艺、教育培训、美食为一体,成为了武侯区商、旅、文融合发展的样板。

红星穿巷子禅茶艺术小镇 图片来源:红星穿巷子禅茶艺术小镇

现在的簇桥除了有现代化的气息,依然保留着成都老街的味道,沿街的老茶馆经常坐满前来喝茶的老人,摆着他们那个年代的故事。

踏过古老的街道,一砖一瓦都好似在诉说着簇桥两千余年的蚕桑丝绸业发展历史,而这些,都将随同南方丝绸之路的辉煌历程永载史册,成为簇桥乃至成都市珍贵的历史文化遗产。

成都方志 编辑:李思洁 责编:高赛琦 审核:谭麟 监制:赵若一 总监制:李天翔